2025年6月14日(土)芸術未来研究場せとうちにて、アートとサイエンスを融合したアウトリーチ型ワークショップ「浮かぶ海底、動く絵の具」を開催しました。小学生から大人まで、親子連れも含めた14名が参加し、瀬戸内の豊かな自然と、そこに眠る“時間”に思いをはせるひとときを共有しました。

本企画のテーマは、普段はなかなか触れることのない「海底の泥」に、科学的・芸術的視点の双方からアプローチし、想像力を膨らませて描くことです。

最初に行われたのは、サイエンス・レクチャー「地層が語る瀬戸内の時間」です。科学者・中國正寿(香川大学 瀬戸内圏研究センター 特命助教)が、瀬戸内海の成り立ちや地層の歴史、泥に含まれる成分や役割について、クイズを交えながらわかりやすく解説しました。

瀬戸内海の平均的な深さが約35メートルであることや、「海底の泥」が実は緑がかったねずみ色をしていることなど、参加者にとって驚きの連続です。

泥には山から流れ込む土や鉱物、プランクトンの死骸、さらにマイクロプラスチックまで含まれており、多くの人が興味を深めていました。

続いての工程は、絵の具づくりです。実際に採取した「海底の泥」をアクリルメディウムと混ぜ合わせて粘度を変え、オリジナルの絵の具を作る体験です。

参加者は泥の手触りや色、においを五感で感じ取りながら、海底の記憶を自らの中に取り込むように調合していきました。

このワークショップでは、単に「泥を使った絵の具」を体験するだけではなく、その素材自体が持つ意味にも目を向けます。人類の歴史において、顔料(絵の具の材料)はしばしば呪術的な意味を帯びてきました。

たとえば、古代の洞窟壁画に用いられた赤土(酸化鉄顔料)の赤や、木炭の黒は単なる色ではなく、動物の精霊を呼び寄せたり、狩猟の成功を願う祈りを込めた呪術的な表現でした。

また古代エジプトでは、ラピスラズリ(粉に砕いた青金石)が不死や再生を象徴する神聖な青として、棺や神殿の壁画に用いられています。

このように顔料とは、自然から得られた記憶や生命の痕跡を宿し、描き手がその力を借りる呪術的な側面をもっています。

現代の工業的なアクリル顔料では、そのような背景は感じにくいかもしれません。しかし今回のように実際の海洋調査で採集した「海底の泥」を顔料として用いることで、その土地が育んだ微生物や鉱物、積み重なった“時間”に触れながら描く体験ができました。

そしていよいよ、ドローイング です。

泥という素材に触れながら、海底に眠る物語や風景を自由に表現します。筆だけでなく、ペインティングナイフや手、指などさまざまな道具を使って、自分が想像した海底のイメージをかたちにしていく過程に、子どもも大人も夢中になっていました。

参加者たちは、何十年、何百年もの“時間”を積み重ねた「海底の泥」を手に取り、その中に眠る物語を、描くという行為を通じて呼び覚ましているようにも見えました。

最後には講評会が行われました。完成した作品を全員で並べて鑑賞し、美術家・間瀬朋成(香川大学 イノベーションデザイン研究所 特命助教)からの短評や、参加者同士の会話が交わされました。

「泥が絵の具になるなんて考えもしなかった。」

「みんな泥に触発された、だけど想像したことが全然違うのがおもしろい!」

などといった声が寄せられ、素材がサイエンスの理解をより促していく時間になりました。

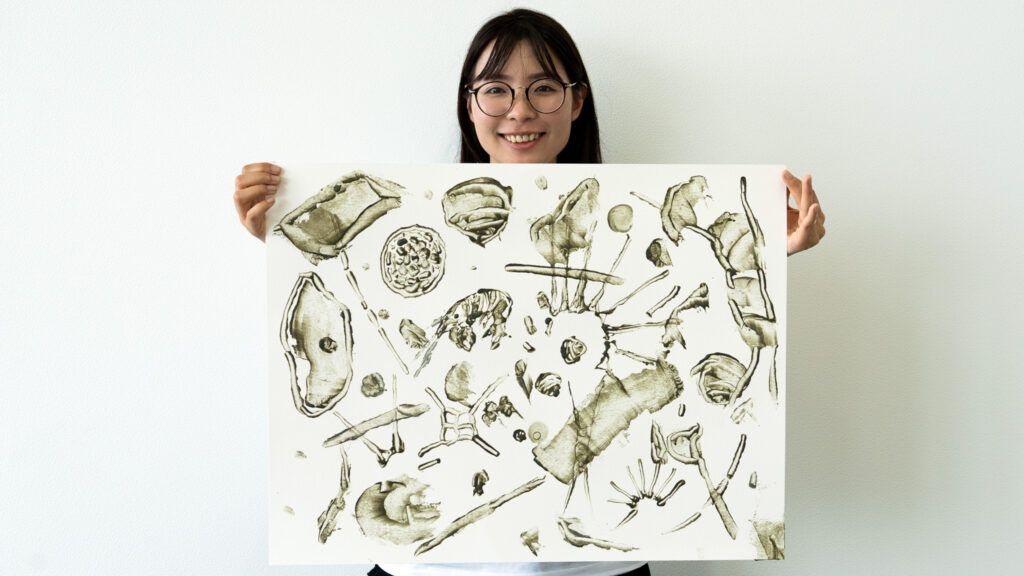

アーティストの菅野歩美さんは、「海底の泥」にプランクトンの死骸が含まれるという科学的知見から着想を得て、自身が電子顕微鏡で観察したプランクトンの姿を作品にしました。

彼女は、ペインティングナイフを使って泥の絵の具を薄く広げることで、電子顕微鏡で観察できるプランクトンの透明感を見事に再現しており、モチーフと表現技法が合致しています。参加者のなかでも特に技術の高さが際立っていました。

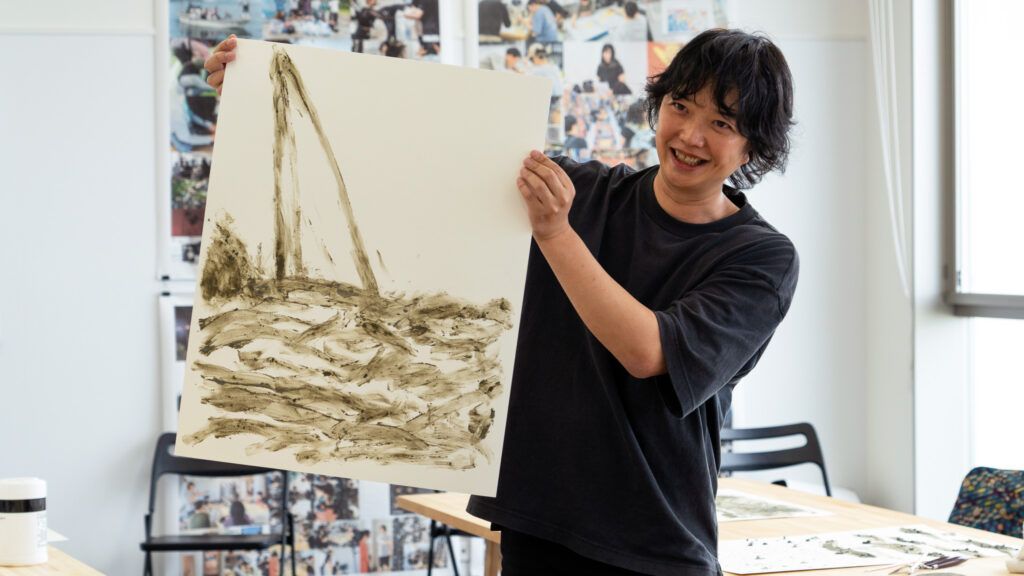

他方で、大学生の竹野理咲さんはサイエンス・レクチャーによって、瀬戸内海のなかでも堆積物が安定して沈殿する環境だという、海流の影響が少ない海底を想像したと言います。

自らが海底に触れ、その地層を探るように、支持体の上に置いた泥の絵の具を指や手で操作して描く表現方法を試みました。海底に広がる静謐な時間を想像し、身体的に感じ取りながら描いた、その痕跡が絵になっているという点が印象的でした。

このワークショップは、サイエンス・レクチャーで得た知識をきっかけに、素材が持つ意味へと意識を深めていき、そこから想像力を広げて描くことで、自分自身の中で学びと表現を統合していく場になっているように思います。

タグ

- # ARCHIVE

- # イベント

- # ジオアート

- # レポート

- # ワークショップ

- # 人材育成

- # 海洋環境